保罗·策兰,1920年生于泽诺维奇(今属乌克兰境内),二十世纪下半叶以来在世界范围内产生了极其重要而深远的影响。跟前辈卡夫卡、茨威格一样,策兰身上也流淌着犹太人的血液。

他一生历经磨难,于1948年定居巴黎。1952年,策兰发表《死亡赋格》一诗,震撼德国;1960年,他获得德国最高文学奖——毕希纳奖,其作品备受海德格尔、伽达默尔、阿多诺、哈贝马斯等著名哲学家和思想家的推崇。

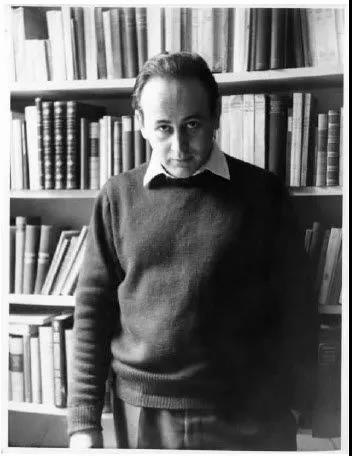

保罗·策兰

如何在后灾难世界中重构语言

文 | 鲁斯·富兰克林(Ruth Franklin)

译 | 何啸风

*本文译自The New Yoker(November 23, 2020)纪念策兰诞辰100周年的文章How Paul Celan Reconceived Language for a Post-holocaust World。

1.

曾几何时,当我读到策兰的诗歌,我产生了某种只能用神秘来形容的感受。那是大约20年前,那时我的工作每星期都要熬一两个通宵。其中一个晚上,为了保持清醒,我翻开费尔斯坦纳的《策兰诗选》。我的目光久久停留在一首难以置信的小诗上:

一次

我听见他,

在清洗世界,

不被发现,整夜整夜

切切实实。

一和无限,

湮灭无痕,

唯留微明。

是光。救赎。不知道是在做梦还是入迷了,我一遍遍地看着这几行诗,把它刻进脑海里。仿佛这首诗向我敞开,让我走进它。我感觉到“他”,不管“他”是谁,这种在场是“不被发现”,却“切切实实”的。这首诗体现了策兰标志性的“创造新词”(neologism)。这个德语ichten,看上去不比英语led更自然,不过它说明这里出现的是一个过去式的动词,由第一人称代词ich构成——有点像“他们”变成“许多个我”(I’s),变成“许多个自身”(selves)。最后一句话,又呼应着《创世记》的“要有光”。我一遍遍地看着这首诗,突然明白(更像是感觉到)这是第二次创世的图景,是弥赛亚的降临。清洗世界之后,湮灭(vernichtet)之物将会重生。

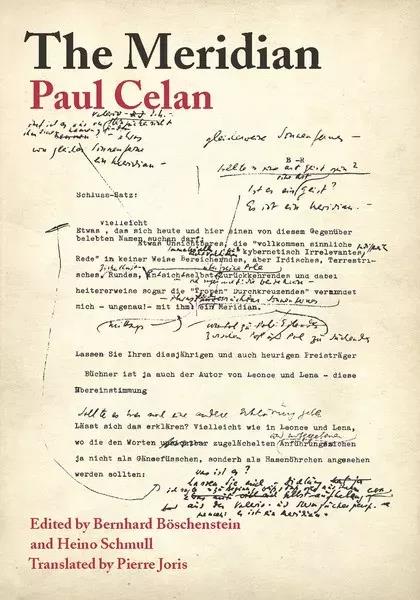

无论是代表性的《死亡赋格》(这是最早一批关于纳粹集中营的诗作,如今被视为20世纪欧洲诗歌的典范),还是像上面这首诗一样晦涩的晚期作品,策兰的全部诗作都是曲折幽深、模棱两可、无法轻易解读的。也许正因如此,对于经常以准宗教语言谈论策兰的评论家和翻译家,他的诗作是尤其难以忘怀的。费尔斯坦纳说,第一次遇到这些诗,他就知道,“在做别的事情之前”,他必须全身心投入其中。在策兰前4本诗集的新译本(Memory Rose Into Threshold Speech, Farrar, Straus & Giroux,2020)序言里,皮埃尔·乔瑞斯写道,15岁那年第一次听到策兰诗歌的朗诵,就让他走上了50年的翻译生涯。

就像自己的诗歌,策兰本人也无法用通常的范畴来分类。1920年,策兰出生在切尔诺维茨(现在的切尔诺夫策)一个讲德语的犹太人家庭,取名保罗·安切尔。1918年哈布斯堡帝国灭亡之前,这个城市一直是布科维纳省的首府;如今,它成了罗马尼亚的一部分。策兰20岁的时候,苏联占领了它。策兰的父母都被纳粹杀害,他也被关进劳动营。二战后,他在布加勒斯特和维也纳住了一段时间,然后定居巴黎。虽然他几乎只用德语写作,可他不能算是严格的德语诗人:他忠实于语言,而非民族。

策兰曾说过:“它,语言,永远不会丢失,是的,即使所有别的都丢失了。”可是,这种语言被纳粹的鼓吹、仇恨言论、拐弯抹角玷污了,不能直接拿来写诗:“它必须穿过自己的不负责任,穿过可怕的隐瞒,穿过千次带来死亡的演讲的黑暗。”策兰把语言拆解,回到语言的根源,制造表达和语气上的根本陌生性,从而清洗语言。他借助植物学、鸟类学、地质学、矿物学等领域的词汇,还有那些很久没人用的中古词和方言词,创造了一种新的德语形式,对奥斯维辛之后的语言进行重新构思。除了丰富语言的层次,他的晚期作品还加入各种呓语(gibberish)、外来词。权威的德语版诗集,光是注释就长达数百页(乔瑞斯的译本中轩译了一部分)。

策兰在街头

2.

这些杂糅、多语、深奥的诗作包含的多种含义,任何译本都不可能涵盖;译者必须选择某种解读。这种做法当然没错,可是,应付策兰这种彻底模棱两可的作品,尤其不容易。在乔瑞斯的想象中,他的翻译就像一个个医学图像,在塑料薄膜上印出各种剖面图,这样学生可以向前增加细节的层次,或者向后减少细节的层次。“一切译本都是这样的覆写,”他说,“各种易变、流动、暂时、其他语言的版本,一个叠着一个。”策兰最后5本诗集,乔瑞斯已经在《在时间山园里换气》(2014)这本选集里译出,书名来自两本诗集的标题。《话语门槛上的记忆玫瑰》的出版,正值策兰诞辰100周年,逝世50周年(50年前,他自沉于塞纳河)。本书按照策兰编定的顺序,把他一生全部近600首诗都译成英文(除了策兰1948年在维也纳出版的第一本,由于一些印刷错误而销毁了)。许多诗作都是首次以英语呈现。而且,英语读者有机会按照策兰希望的那样,以一个整体来阅读这些作品。乔瑞斯说,策兰希望他的读者“用每首诗的线索编织成一幅全景——诗歌的始末、诗歌之书。诗人提供线索,我们则负责编织,这是一种新的解读的邀约。”

对于一个边界像铅笔一样被擦掉又重画的地方,多语种是很寻常的事。策兰就成长在这样的地方。他回忆说:“那儿曾生活着人类与书籍。”在希伯来语学校毕业后,他上了罗马尼亚的高中,学了意大利语、拉丁语、希腊语,而且沉浸在德语文学经典之中。1938年1月9日“水晶之夜”这一天,他动身去法国上医学预科,火车经柏林时,正赶上纳粹对犹太人的第一次大屠杀。他后来回首那一刻:“你目睹了那些烟/来自明天。”

1939年夏天,策兰回到切尔诺维茨,二战的爆发让他困在这里。他在本地的大学就读罗曼语文系,一直到苏联占领的第二年。这一切都因1941年7月6日德国和罗马尼亚的纳粹军队入侵而终结了。他们烧毁城市的犹太会堂,在三天里杀死了700名犹太人。到8月底,已有3000名犹太人丧生。这年10月,一部分暂时允许留下的犹太人被赶到聚居区,包括策兰和父母。剩下的人都被带走了。

后来,策兰告诉一份德国杂志:“一个犹太人在战争年代的生活是怎样的,我不用提及。”(人们问到他的劳动营生活,他的回答只有一个词:“挖呀挖”)在1942年6月的驱赶浪潮种,策兰的父母被带走。人们不清楚他那晚去了哪里——也许在他催促父母一起寻找的避难所,也许和朋友在一起。不过,第二天他回到家,父母已经不见了。他只得救了几个星期:7月,他被迫加入罗马尼亚南部的一个劳动营。几个月后,他得到父亲亡故的消息。接下来的那个冬天,他的母亲被枪杀。象征她的死的雪和铅,不停出现在策兰诗中。

1947年,布加勒斯特的一份文学杂志发表了《死亡赋格》,这是对集中营令人不安的魔咒般的描写。作为战后德国文学最知名的作品之一,它也许迫使特奥多·阿朵尔诺重新考虑他的论断:奥斯维辛之后,写诗是野蛮的。费尔斯坦纳把这首诗称为“战后欧洲文学的《格尔尼卡》”,拿它的影响来比较威尔弗雷德·欧文的《为国捐躯》,或者叶芝的《1916年复活节》。这首诗中的无名集中营,代表了所有的集中营,通过令人难忘的“黑牛奶”形象描绘了囚犯的苦难:

清晨的黑牛奶我们傍晚喝

我们中午早上喝我们夜里喝

我们喝呀喝

我们在空中掘墓躺着挺宽敞

在赋格曲一样循环往复的词语之间,这首诗描写一位军官命令囚犯们演奏集中营交响曲:

他高叫把死亡奏得美妙些死亡是来自德国的大师

他高叫你们把琴拉得更暗些你们就象烟升向天空

为一提到名字的人是玛格丽特和舒拉密兹。玛格丽特是是军官的爱人,也是歌德《浮士德》的主人公。舒拉密兹出自《雅歌》,她的“灰发”和玛格丽特的金发形成对比。剩下的专有名词只有Deutschland,包括乔瑞斯在内的许多译者都保留了原文。“这个词的两个音节比Germany更能表达节奏”,费尔斯坦纳解释道。策兰在1946年写信给一位编辑说,所有这些诗全都“伴随着这样一种感觉,即我已经写完最后一首诗”。有一首罗马尼亚民歌形式的挽歌:

白杨树啊,你的枝叶在暗处闪出银光。

我母亲的头发可从未变白。

他还换了Celan这个名字,颠倒字母顺序的Ancel(Antschel的罗马尼亚写法)。在布加勒斯特当翻译两年之后,他永远离开了罗马尼亚,也离开了罗马尼亚语。当被问及在离开德国后他为何仍用德语创作时,策兰是这样回答的:“诗人只有用母语写作时才会吐露心中的真言,用外语创作时则是在说谎。”

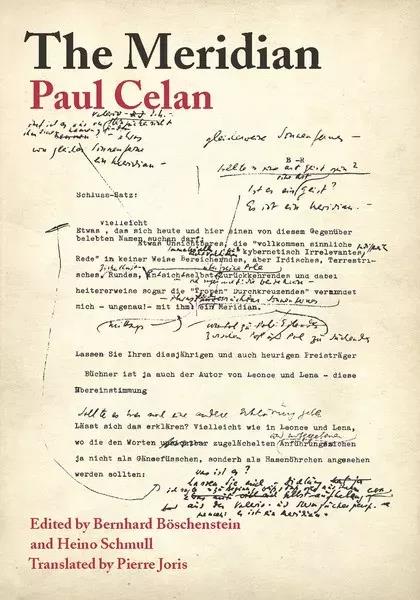

The Meridian 英文版封面

3.

策兰喜欢引用俄国诗人曼德尔施塔姆对诗的描述,它像是漂流瓶里的信,被投进海水,许多年之后,冲上了海滩。一个漫步者发现了沙堆中的瓶子,读了信,发现收信人是自己。所以,读者就是诗的“隐秘的收信人”。

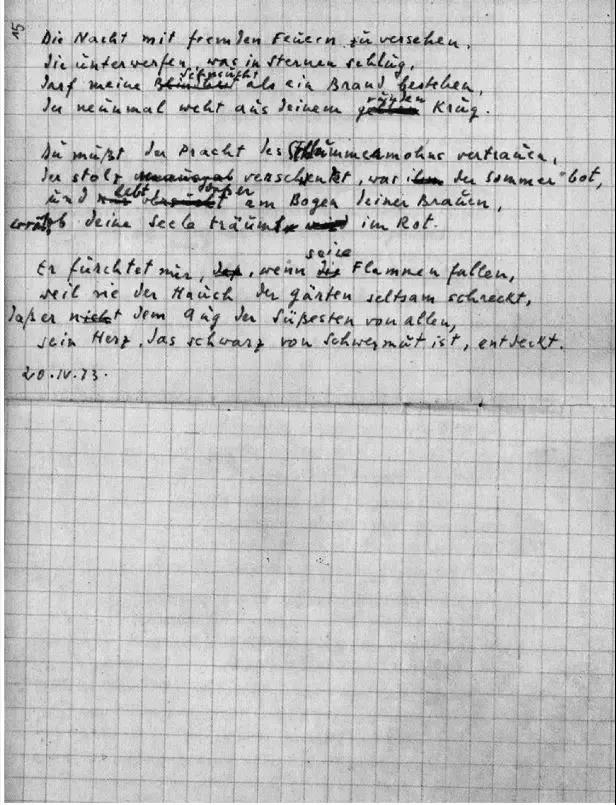

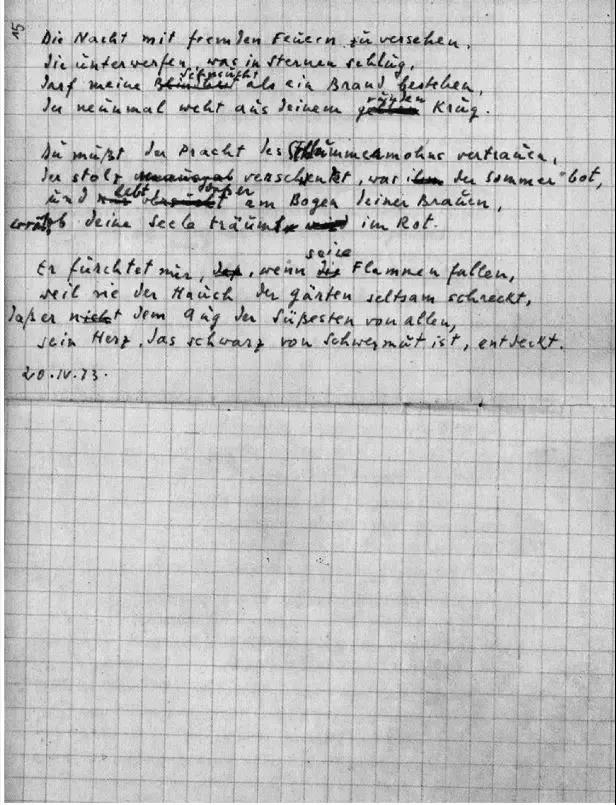

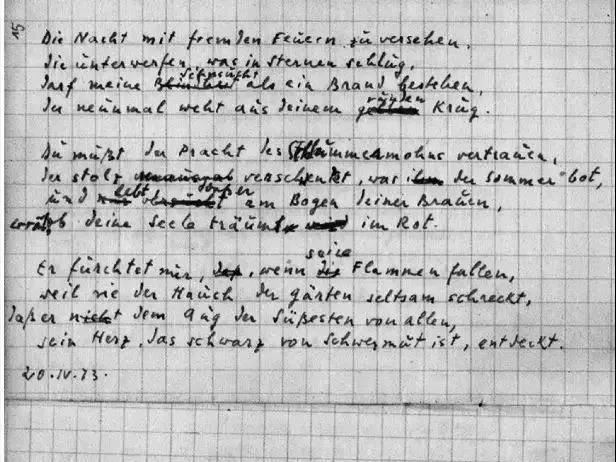

策兰的诗歌,特别是《话语门槛上的记忆玫瑰》中的早期诗歌,都急切地寻找某些读者。一些诗歌可以认为是对卡夫卡和里尔克等作家的回应,不过通常诗中的“你”没有确切指谁,也许是读者,也许是诗人自己。《罂粟与记忆》(1952)中的十多首诗,包括著名的《花冠》和《数数杏仁》,是写给奥地利诗人英格褒·巴赫曼的。他们的友谊从1948年的维也纳开始,通过书信持续了一年,然后在50年代末重新恢复。去年,维兰德?霍本在他的译本中翻译了两位诗人的书信,说明他们那种精神性的关系可能让双方都难以承受;在热烈的交往之后,往往是断断续续的对话,甚至是长达数年的沉默。

写给巴赫曼的诗深受超现实主义影响,是策兰早期作品中最动人的一部分。巴赫曼出生在奥地利的克拉根福特,他的父亲曾经为希特勒的军队工作。后来,她回忆起小时候,一边听着轰炸机的响声,一边读着禁书——波德莱尔、茨威格、马克思。二人出身的反差,成为策兰痛苦的来源。他的许多爱情诗都充满暴力、死亡、背叛的意象。《远颂》中写道:“你眼睛的泉水里/一个被绞死的人掐死了绳索。”《夜的光线》中的比喻令人毛骨悚然:“最明亮时燃烧我夜的情人的头发/我送给她最轻的木头棺柩。”在巴赫曼最重要的一些作品里,她回应了这些诗句;策兰自杀后,巴赫曼把一些诗句融入了小说《玛丽娜》,或许是为了几年他们的爱。

策兰给巴赫曼的诗,大多是在她不在身边的时候写的:1948年7月,策兰来到巴黎,在这里度过了余生。虽然身处新的环境,战争的回忆依然萦绕不去。在学院路上,他找到了第一个寓所。1938年,他和舅舅在这里住过几天。后来,舅舅死在奥斯维辛。接下来的几年里,策兰每年只能写七八首可发表的诗。“有时,我好像是这些诗的囚犯……而有时,我又觉得自己是它们的看守。”1952年,他娶了一名贵族出身的艺术家吉赛拉·勒斯特朗日。策兰把下一本诗集《从门槛到门槛》(1955)献给她;乔瑞斯的译本就用勒斯特朗日衣服版画做封面。这本诗集处处笼罩着策兰第一个孩子的夭折,这个孩子只活了几天。他在《你也说》中写道:“惟有那言说阴影,说着真实。”他在《夜下花唇》中写道:“一个词——你知道的/一具尸体。”

《话语之栅》(1959)中的诗,说明策兰开始走向他最后十年作品中的那种彻底的尖锐(starkness):残缺的句子、一行诗只有一个词、复合名词。不过,这本诗集中最实际的一首《黑暗》,句式极为简单。

神在咫尺

难以把捉。

危险所在

拯救者也成长。

在策兰的诗里没有拯救,从而颠倒了荷尔德林的主旨。近在咫尺的是那个叙事者(集中营的囚犯):“我们在靠近,主/靠近,伸手在即。”每人的肉体“交错,抓紧”。他们声音中的愤怒清晰可闻。以某种渎神的方式,奏起这首交响曲:“祈祷,主/为我们祈祷/我们在靠近。”他们饮的是血:“它把你的像投进我们眼里,主/眼睛如此张开无物,主。”这首诗末尾的两句,或许是威胁,或许是哀悼,正好和开头两句颠倒:“祈祷,主/我们在靠近。”我们很难想象,能有比这更强烈的对上帝无视大屠杀的控诉(几十年来神学家不断分析这个话题)。

策兰经常去德国朗诵他的诗,他的作品在这里得到的复杂回应,在一定程度上推动他走向另一种不同的诗学。虽然公众欢迎他(观众常常要求听《死亡赋格》)可是,对于彻底反犹主义的不理解,让许多人对他做出批评。汉斯·霍尔特胡森原来是党卫军的军官,后来成了德国文学杂志的评论家。他把这首诗视为超现实主义的幻想:“它脱离了这些恐怖所在的血腥场所,上升到纯诗歌的领域。”策兰对此感到愕然:《死亡赋格》彻底扎根于现实世界,并不是要逃离或超越这些恐怖,而是要让它们现实化。在波恩大学的一次朗诵会上,有人在在讲台上花了反犹太的卡通。还有一位评论家在柏林一家报纸上点评《话语之栅》,说塞兰的“诸多隐喻既不是得自,也不能服务于现实”,并将他写大屠杀的诗比作“乐谱上的草稿”。塞兰在布加勒斯特时跟一个朋友开玩笑说:“现在,他们又请去德国朗诵。甚至反犹太分子也找到我。”可是,批评者的话让他备受折磨。他写信给巴赫曼:“在每一个街角,我每天都能感受到某种蔑视。”

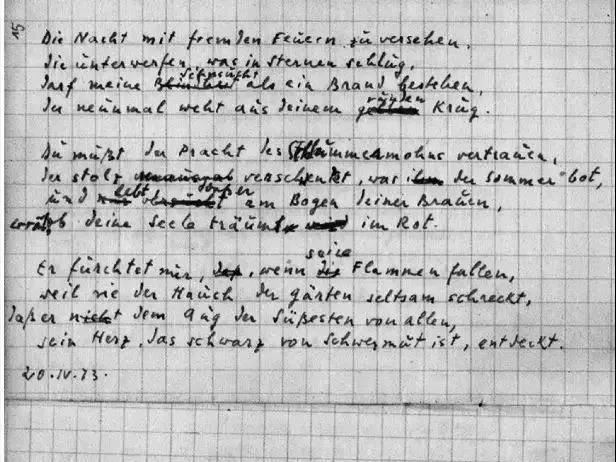

《罂粟》手稿

4.

策兰在1958年说,德语诗歌“不再用语言说话:那是一种看起来总是有一定听众的语言,日趋平淡而实际,不相信美丽,只试图表现真实……那不是事实,事实将被寻找和赢得”。接下来几年收录在《无人的玫瑰》(1963)里的诗,充斥着外来词、科技用语、古语、文学宗教典故、歌曲片段、专有名词:彼特拉克、曼德尔施塔姆、罗·比撒列、西伯利亚、克拉科夫、彼得罗波利斯。在乔瑞斯的注释里,记录下了策兰的“阅读痕迹”,涵盖了《奥德赛》到肖勒姆的犹太神秘主义论文。策兰晚年交好的法国作家让·戴夫在回忆录(罗斯玛丽·沃德罗普刚把此书译为英文,名为“穹顶之下”)里说策兰阅读“各种各样的报纸、科学作品、海报、产品目录、辞典、哲学作品”。人们的对话、商店和街上的言语,都以某种方式进入他的诗里。有时候,他边走路边作诗,找公共电话亭背诵给妻子。“诗人就是海盗。”他对戴夫说。在多年通信之后,策兰把《苏黎世,鹳屋》献给德国犹太诗人内莉·萨克斯,诗中记录了两人1960年的第一次会面。策兰来到苏黎世,见到住在瑞典的萨克斯;萨克斯曾经领过德国的一个文学奖,可她拒绝在德国过夜。策兰写到,他们“言及太多,也言及太少……犹太人的事情”:

说到你的上帝,我

反对它,我

让我曾经有过的一颗心

去期待

它那至高无上,发出垂死声音的

怨尤之语——

策兰告诉萨克斯,他希望“一直咒骂、诋毁到底”,而萨克斯回答道:“我们真的不懂什么可以指望。”这是《苏黎世,鹳屋》结尾的话:

我们

真的不懂,

什么

可以指望。

《黑暗》对本该在场的上帝厉声斥责,而《无人的玫瑰》这些神学的诗句则强调了上帝的不在场。《诗篇》开头写道:“无人再从大地和黏土捏出我们/无人再给我们的尘土念咒祛邪/无人。”

赞美你啊,无人。

为了你

我们愿意开花

向着

你。

一个空无

我们过去是,现在是,将来

也还会这样,开着花;

空无的玫瑰,

无人的玫瑰。

神照着自己的形象创造人,假如没了神,人类又是什么呢?这首诗作为一朵花的人的形象,呼应着《黑暗》中的血:“大红字的花冠,我们唱过的/在上面,哦/在刺上。”某些评论家认为,策兰晚期的诗中断断续续的句式,象征着他日渐衰落的心理状态。1950年代末,在受到站不住脚的剽窃起诉(1953年就第一次出现了)之后,他变得越来越偏执。在他生命最后的几年,他因精神问题反复住院,有时一住就是数月。

戴夫去医院探望他时他说:“在集中营里,不需要围墙,也不需要铁丝网。那种监禁是化学的。”戴夫的回忆录很容易让人联想到这样一个人的肖像:他因为思考和治疗备受折磨,却仍是慷慨的朋友和诗人,对他而言,写作是生死攸关的问题。戴夫回忆起两人在策兰的寓所一起进行翻译的情景:“他热爱词语,他划掉这些词的时候,好像它们会流血似的。”

策兰与妻子

5.

整体地阅读策兰的诗,我们可以看到这些关键词语和主题出现的频率:玫瑰,其他植物,祈祷,渎神,无人。就像乔瑞斯说的,策兰希望读者按照诗集的始末来读这些诗,而不是一首一首地读。不过,他也不希望一次性读完四本书。这些诗无论是体量上还是难度上,都是惊人的。它们的交响曲会淹没每首诗的独特效果。

虽然乔瑞斯的话有时喜欢用文学批评的行话,可是,他也承认,他作为译者的主要目的是“尽可能地把策兰作品的复杂性和多视角转化为英语”,而不是打造文雅、优美的译本。他警告人们:“任何把诗歌变得比原文还好懂(或一样好懂)的译文,都是有问题的。”此话不假,可是,我还是希望乔瑞斯更用心把策兰原诗的节奏和韵律再现出来而不是一味地关注意义和结构。用德语朗诵这些诗,这种抑扬顿挫是不可或缺的。乔瑞斯的译文也许成功了还原了策兰的实际意思,但这种平淡的转译,也丢失了阅读诗歌的某些体验。

尽管如此,对于想加深对策兰作品的理解的英语读者,乔瑞斯详尽的注释是宝贵的礼物。不了解塞兰写作的情境和他的暗示,晚期的许多诗歌都是无法理解的。寓言的情况下。一个很有名的例子是,晚期诗作《你躺在一种伟大的倾听中》中的形象,就被认为影射了德国革命家李卜克内西和卢森堡被杀害,以及1944年刺杀希特勒凶手被处决。哲学家伽达默尔认为,何有德国文化背景知识的读者,都能够明白这首诗的含义。而且,说到底,背景知识居于次要地位。库切在《策兰和他的译者》中反驳道,我们要等到我们知道解开这首诗的秘密,的资料,才能确定这资料是次要的。而且,他怀疑“是不是有可能对像策兰这样的诗歌作出反应,甚至翻译它,而毋须充分明白它”。

我想,策兰的回答是,有可能。他很反感评论家把他的诗称为“隐逸诗”。他对他们说:“读吧!一读再读,自会明白。”他称诗为“送给聚精会神的礼物”,还引用17世纪的哲学家尼古拉·马勒伯朗士的话:“注意力是魂灵天性的祈祷。”诗歌和祈祷都(单独或重复地)利用词语和句子,让我们脱离自身,走向某种不同的知觉。我从在诗歌和注释之间反复翻阅,回过头来,我怀疑这一切信息会不会带来某种“分心”(distraction)。用戴夫的话说,走进策兰诗歌的最好方法,也许是“作为能量的感官振动”,这种现象超出了纯粹理解的范围。

推荐阅读

Paul Celan

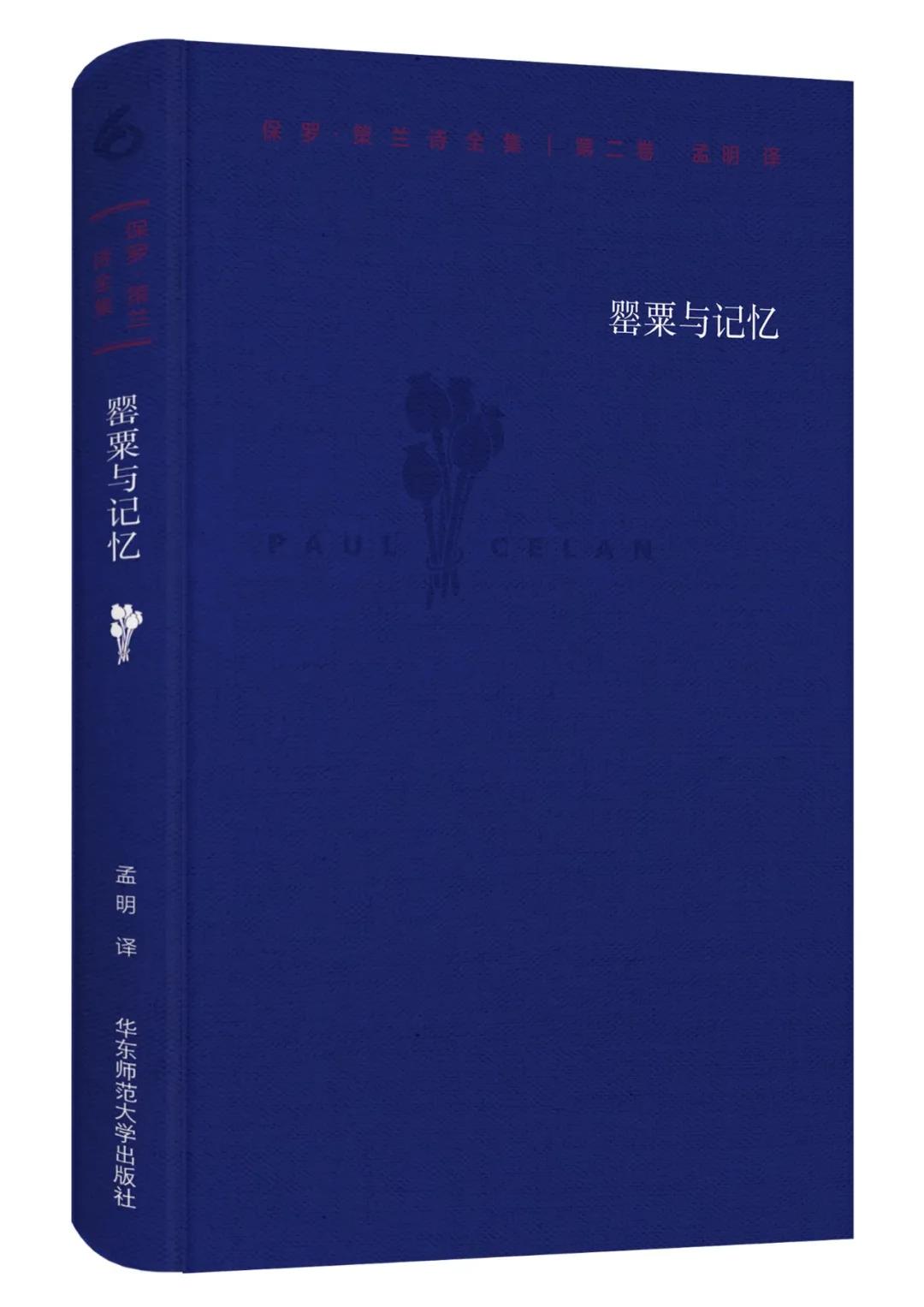

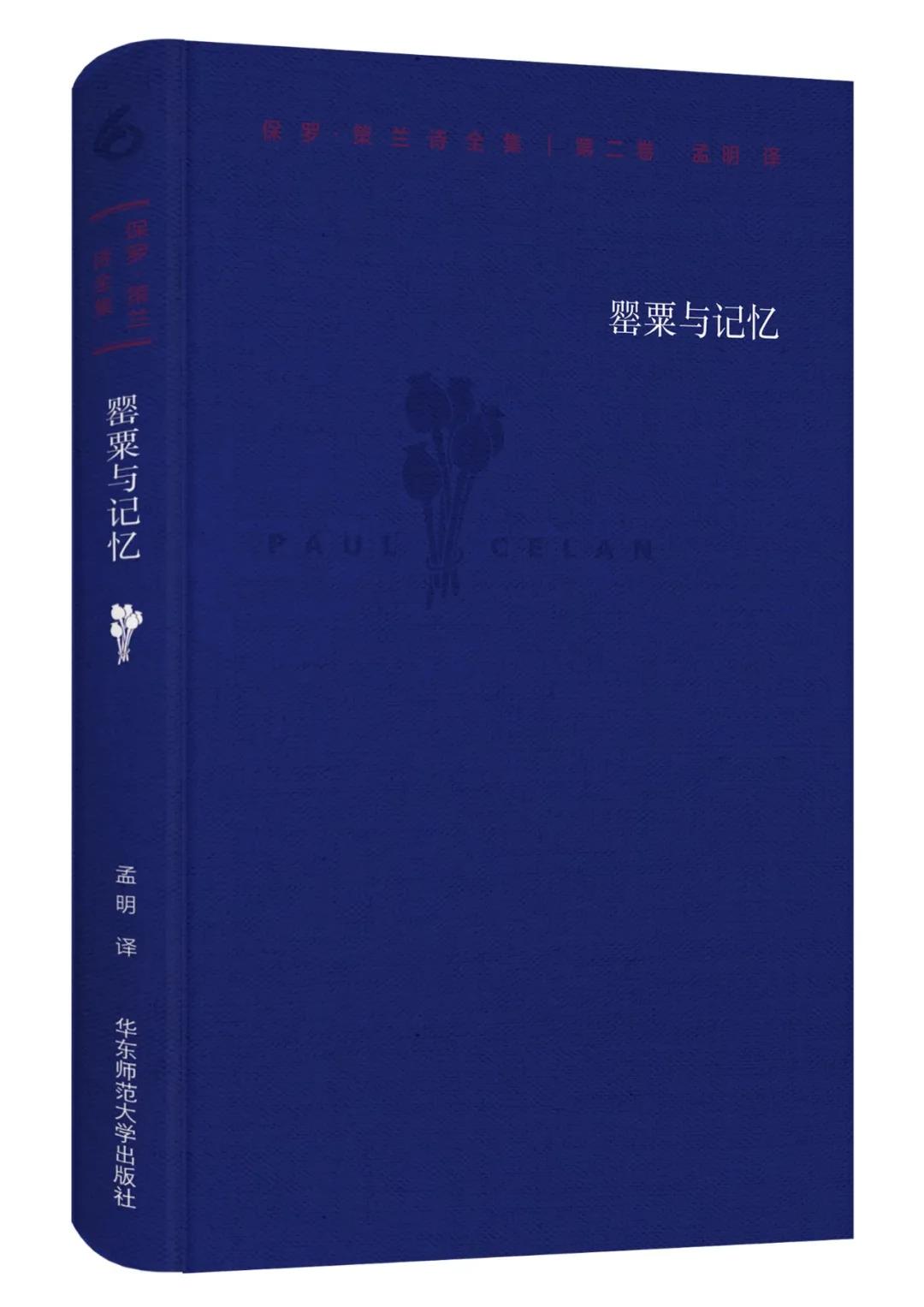

保罗·策兰诗全集·卷二:罂粟与记忆

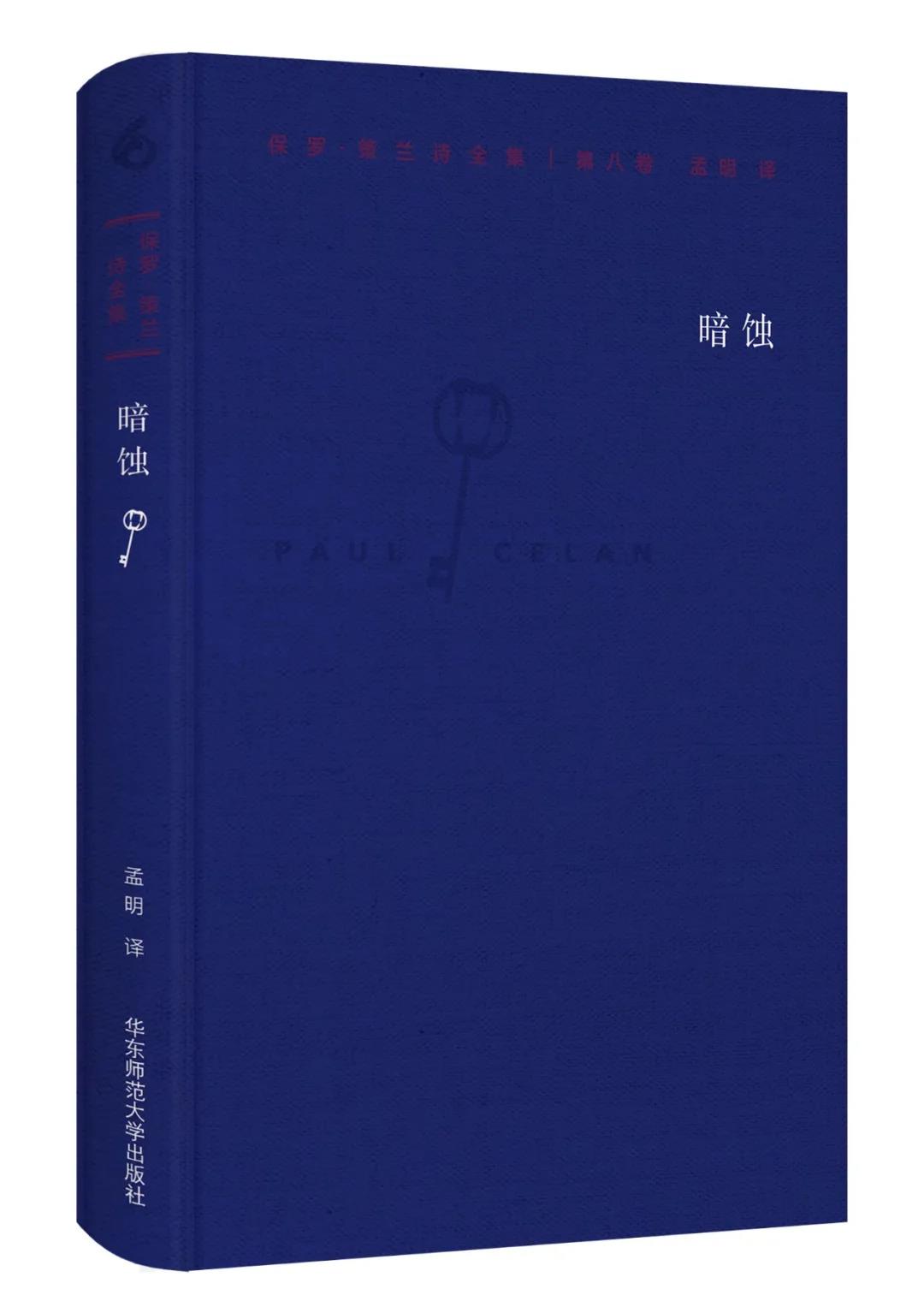

&

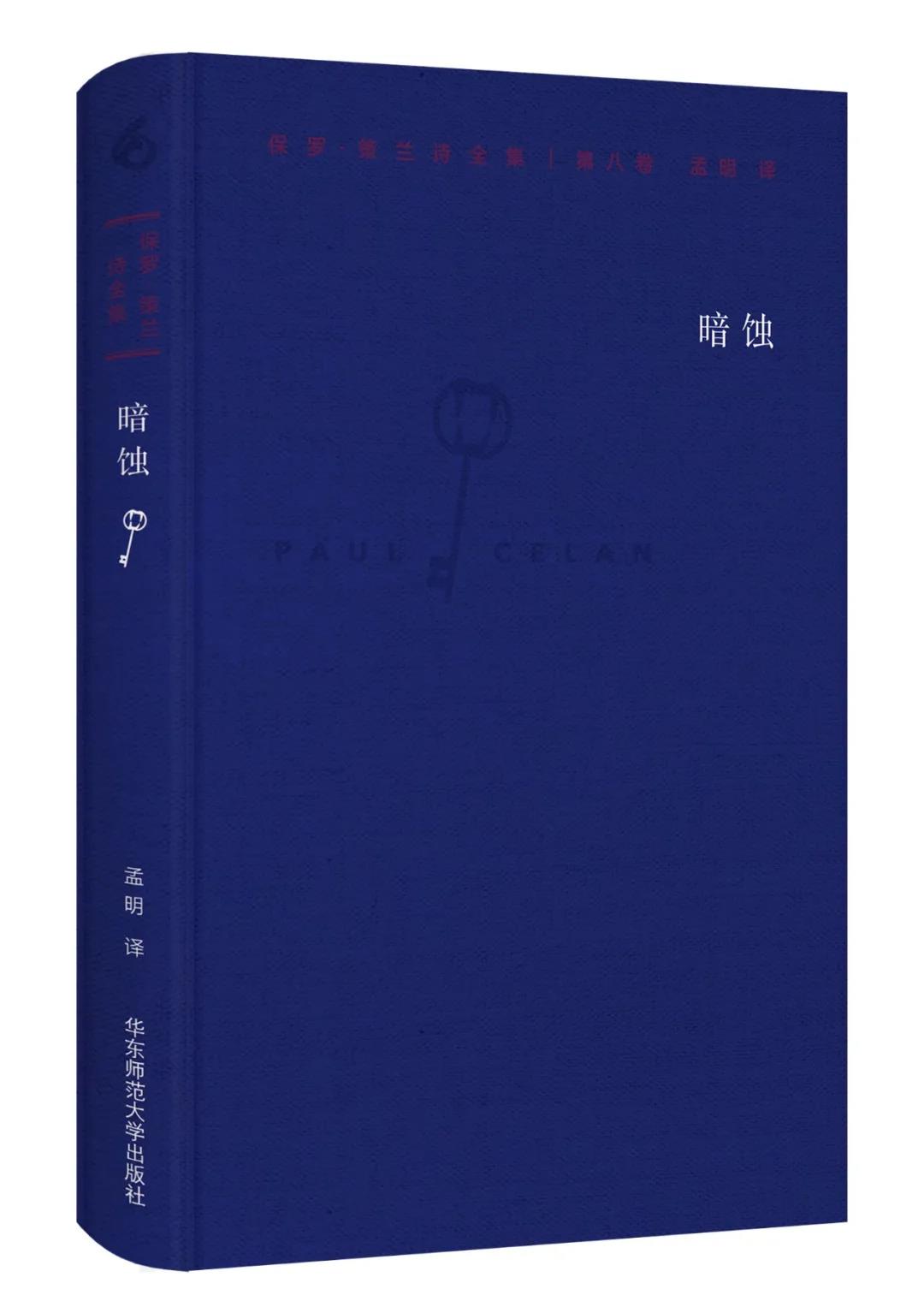

保罗·策兰诗全集·卷八:暗蚀

(德汉双语对照注释本)

[德]保罗·策兰 著

孟明 译

《罂粟与记忆》收有策兰1944年至1952年间写的作品,其中有极具影响的《死亡赋格》,那种神奇的抒情基调,有着法国诗歌的光辉、巴尔干半岛的魅力以及忧郁的转调。其诗作风格中引人入胜的节奏、浪漫化的隐喻和热情奔放的魔力使得这本诗集的重要性不言而喻,这种无与伦比的创造力,使得诗人能把现代法语抒情诗的某些原则译入了德语,嘲笑了一般逻辑思维的自以为是,调动起梦想的真理塑造现实。

《暗蚀》系诗人在巴黎圣安娜精神病院治疗期间完成的诗集。作品交织着表现主义、超现实主义、象征主义和希伯来的预言传统,揭示了神的缺席、文明的失效以及黑暗的内心之网。精神治疗的痛苦中形成的诗作,貌似新奇、古怪、远古的词语,零乱的语法、省略、再无人能训诂的用典,背后却有着阅读思考莎士比亚、卡夫卡和弗洛伊德精神分析书籍的影子与话语,这种自我探究与对精确专业知识的狂热融合,使得这些诗作探测到人性那深不可测的底蕴。

《灵魂的骨骼:诗歌与版画的互译》

张何之 著

[德]吉赛尔·莱特朗奇 版画

[德]保罗·策兰 诗

本书从吉赛尔与其夫——犹太裔德语诗人保罗·策兰——的关系出发,分析两人在诗歌/版画合作中的独特语言,尤其是版画所独有的近文本性特点。

本书包含笔记、访谈、移译等文本形式,是中文视野里首次介绍、研究法国杰出而独特的版画家吉赛尔·策兰-莱特朗奇的图文专著,也是一份来自时光深处,来自诗人与画家、声音与沉默,文字与造型的多维度之礼。

延伸阅读

Bonnefoy

《红云:论诗学》

[法]伊夫·博纳富瓦 著

朱静 译

《红云》是法国著名诗人、艺术史家博纳富瓦撰写的一部有关绘画及画家研究、诗歌及诗人研究的评论集。书中共收录十九篇文章,评论了西方绘画和诗歌艺术发展史上几位重要的画家和诗人。从贝利尼、埃尔斯海默到莫兰迪、蒙德里安,从马拉美、兰波到皮埃尔·让·茹夫、保罗·策兰,《红云》既描绘出艺术家们的日常生活细节,又深入到他们的内心世界,肯定了他们的艺术成就,也明白地揭示出其问题症结和前进方向。博纳富瓦站在诗学理论的高度上评论画家和诗人的作品,目光如炬,切中要害,在探寻现代性的种种表现的同时,也深入表述了自己的诗学主张。

了解更多

Paul Celan

孟明 | 关于保罗·策兰的《暗蚀》

孟明 | 关于策兰的《罂粟与记忆》

灵魂的骨骼:诗歌与版画的互译

来源:微信公众号六点图书

(编辑:张坚)